家の解体費用はいくら?

費用相場と戸建ての解体事例7選

家の解体費用は人生でそう何度もあることではなく、どのくらいの費用がかかるか検討がつかないという方がほとんどでしょう。

家の構造や素材、建物の状態、立地条件が一軒ごとに異なるため、全てが同じ条件の建物は存在しません。そのため一軒一軒、解体費用が異なります。

また解体工事会社(解体業者)によっても費用が異なってきます。

「実家を解体したいけど、いくら費用がかかるのか分からない」

「家の解体費用って高いイメージがあるから不安」

「親戚の家は150万で解体した。同じ木造の建物で面積も一緒なのに自分の家の解体見積もりを取ったら200万になった」

など疑問や不安をお持ちではありませんか?

本記事では家の解体費用について詳しく解説し、それぞれの坪単位に応じた実際の解体事例、解体に関する不安・疑問を感じている方の悩みを解消します。

解体費用地域平均相場をシミュレーション

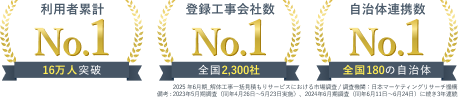

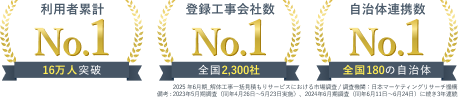

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。

解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】地域の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

一軒家の解体費用の相場は100~300万円程度

立地条件や外構物の有無にもよりますが、解体費用はおおよそ100~300万程度に収まることが多いです。

※外構物とは、ブロック塀・樹木・小屋など建物の外周りにある構造物全般のことです。

おおよその相場は構造ごとに以下のように考えることができます。

坪単価あたりの解体費用

- 木造:31,000円/坪~44,000円/坪

- 鉄骨造:34,000円/坪~47,000円/坪

- RC造(鉄筋コンクリート):35,000円/坪~80,000円/坪

木造などの壊れやすい住宅は安く、鉄骨造りやRC造(鉄筋コンクリート)などの壊れにくい住宅は高くなる傾向です。

解体費用の相場を表にまとめました。

あくまでも目安となるため、正確な金額は見積りを取得して確認することをお勧めします。

例)

| 家の構造 |  木造 木造 |  鉄骨造 鉄骨造 |  鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |

|---|---|---|---|

| 10坪 | 31万円〜44万円 | 34万円〜47万円 | 35万円〜80万円 |

| 20坪 | 62万円〜88万円 | 68万円〜94万円 | 70万円〜160万円 |

| 30坪 | 93万円〜132万円 | 102万円〜141万円 | 105万円〜240万円 |

| 40坪 | 124万円〜176万円 | 136万円〜188万円 | 140万円〜320万円 |

| 50坪 | 155万円〜220万円 | 170万円〜235万円 | 175万円〜400万円 |

| 60坪 | 186万円〜264万円 | 204万円〜282万円 | 210万円〜480万円 |

| 70坪 | 217万円〜308万円 | 238万円〜329万円 | 245万円〜560万円 |

| 80坪 | 248万円〜352万円 | 272万円〜376万円 | 280万円〜640万円 |

| 90坪 | 279万円〜396万円 | 306万円〜423万円 | 315万円〜720万円 |

| 100坪 | 310万円〜440万円 | 340万円〜470万円 | 350万円〜800万円 |

| 家の構造 | 木造 |

|---|---|

| 10坪 | 31万〜44万円 |

| 20坪 | 62万〜88万円 |

| 30坪 | 93万〜132万円 |

| 40坪 | 124万〜176万円 |

| 50坪 | 155万〜220万円 |

| 60坪 | 186万〜264万円 |

| 70坪 | 217万〜308万円 |

| 80坪 | 248万〜352万円 |

| 90坪 | 279万〜396万円 |

| 100坪 | 310万〜440万円 |

| 家の構造 | 鉄骨造 |

|---|---|

| 10坪 | 34万〜47万円 |

| 20坪 | 68万〜94万円 |

| 30坪 | 102万〜141万円 |

| 40坪 | 136万〜188万円 |

| 50坪 | 170万〜235万円 |

| 60坪 | 204万〜282万円 |

| 70坪 | 238万〜329万円 |

| 80坪 | 272万〜376万円 |

| 90坪 | 306万〜423万円 |

| 100坪 | 340万〜470万円 |

| 家の構造 | 鉄筋コンクリート造 |

|---|---|

| 10坪 | 35万〜80万円 |

| 20坪 | 70万〜160万円 |

| 30坪 | 105万〜240万円 |

| 40坪 | 140万〜320万円 |

| 50坪 | 175万〜400万円 |

| 60坪 | 210万〜480万円 |

| 70坪 | 245万〜560万円 |

| 80坪 | 280万〜640万円 |

| 90坪 | 315万〜720万円 |

| 100坪 | 350万〜800万円 |

解体費用が高くなるケースと安くなるケース

解体費用が高くなる場合や安くなる場合について気になる方が多いでしょう。ここでは、解体費用が高くなるケースと安くなるケースを詳しくご紹介します

解体費用が高くなるケース

解体費用が高くなる・割高になるケースを3つご紹介します。

- 残置物がある場合

家の中に残っている家電や日用品、家具などの量に応じて、解体費用に加えて残置物の撤去費用が発生します。解体作業で出る木材やコンクリートガラは産業廃棄物に分類され、一方で一般廃棄物に該当する家電や家具は処理方法が異なります。これにより運搬コストや分別作業が増え、費用が高くなります。

産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

- 狭い場所での解体

建物の周囲に十分なスペースがない場合、重機の搬入に時間がかかるため、効率的な作業が難しくなります。特に隣家との距離が近いと、重機を使えず手作業での解体が必要になり、その分費用がかさむことになります。

- 石綿(アスベスト)を含んでいた場合

アスベストは非常に細かい繊維状の鉱物で、耐熱性や耐腐食性に優れているため、かつては建物の屋根や断熱材に広く使用されていました。しかし、アスベストを吸引すると健康に深刻な影響を及ぼすため、含まれている建物の解体には特別な注意と対応が必要です。これにより、解体費用が増加することがあります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

- 残置物がない状態で解体する場合

家の中に家電や日用品、家具などの残置物がない場合、解体費用は余分なコストがかからず、解体作業に専念できます。残置物がある場合と比べて、費用を抑えることが可能です。

- 十分なスペースがある場合

隣に空き地や庭があり、重機や車を設置できるスペースが確保できると、作業がスムーズになります。所有地内に重機を置ければ、作業効率が向上し、費用も安くなります。逆に、スペースが不足するとコストが上がることがあります。

- 複数棟を同時に解体する場合

一棟ずつ解体するよりも、隣の棟と同時に解体することで解体費用はあがりますが、一坪当たりの単価が抑えられます。複数棟をまとめて解体することで、重機の搬送や人件費、養生費用が一度で済むため、割安になります。解体したい物が複数ある場合や、隣も解体予定なら、同時解体を検討するのが良いでしょう。

解体の事例紹介

解体工事会社に見積もりを依頼すると、「分かりにくい用語が多い」「各社で項目が異なる」といったことがよくあります。

ここでは、実際の見積もりをもとに項目を説明し、10坪から60坪の解体事例とその費用をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

【事例1】10坪台 木造平屋

お見積結果

- 重機解体

- 手解体

| 工事住所 | 栃木県小山市 |

|---|---|

| 建物種類 | 木造住宅 |

| 坪数 | 15坪 |

| 階層 | 1階建 |

解体費用総合計:700,000円(税抜)建物価格:481,498円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 木造平屋建て解体工事一式 | 15.0 | 坪 | 27,000 | 405,000 |

| 足場養生一式 | 72.0 | ㎡ | 864 | 62,208 |

| 生木(梅の木・1本)撤去処分一式 | 1.0 | 式 | 10,800 | 10,800 |

| プレハブ解体撤去一式 | 1.0 | 式 | 5,400 | 5,400 |

| 前面ブロック撤去処分一式 | 5.28 | ㎡ | 1,080 | 5,702 |

| 駐車場撤去処分一式 | 1.0 | 式 | 5,400 | 5,400 |

| 残置ゴミ撤去処分(冷蔵庫含む)一式 | 2.0 | 台 | 75,600 | 151,200 |

| 重機回送代 | 1.0 | 式 | 21,600 | 21,600 |

| 諸経費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |

| 値引き | 1.0 | 式 | -7,310 | -7,310 |

| 総合計金額: 700,000円(税抜) | ||||

【解説】

- 木造平屋建て解体工事一式:建物を壊し、廃材を処分する費用

- 足場養生一式:建物解体時に、周囲に足場や養生を設置するための費用

- 生木(梅木・1本)撤去処分一式:木を撤去・処分する費用

- プレハブ解体撤去一式:プレハブを解体・撤去する費用

- 駐車場撤去処分一式:駐車場を解体・撤去する費用

- 残地ゴミ撤去処分(冷蔵庫含む)一式:家の中にある残置物(生活用品や家電用品の撤去)

- 重機回送代:解体に使う油圧ショベルなどの重機を運ぶための費用

- 諸経費:書類手続きや事務手続きの費用

【事例2】20坪台 木造2階建て

お見積結果

- 重機解体

- 手解体

| 工事住所 | 広島県廿日市市 |

|---|---|

| 建物種類 | 木造住宅 |

| 坪数 | 27.25坪 |

| 階層 | 2階建 |

解体費用総合計:914,106円(税抜)建物価格:603,670円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 外部単管養生シート 3面 ブルーシート | 224.0 | ㎡ | 600 | 134,400 |

| 木造2F分別解体運搬処分 | 90.1 | ㎡ | 6,700 | 603,670 |

| 下屋 撤去運搬処分 | 16.0 | ㎡ | 1,400 | 22,400 |

| 前面ブロック塀1面 撤去運搬処分 | 3.0 | ㎡ | 6,800 | 20,400 |

| 土間 撤去運搬処分 | 6.0 | ㎡ | 6,800 | 40,800 |

| 植木 撤去運搬処分 根・株とも | 6.0 | ㎡ | 5,800 | 34,800 |

| 敷石・庭石 撤去運搬処分 | 3.0 | ㎡ | 7,800 | 23,400 |

| 重機運搬経費 往復 | 1.0 | 式 | 38,000 | 38,000 |

| 値引き | 1.0 | - | -3,764 | -3,764 |

| 総合計金額: 914,106円(税抜) | ||||

【解説】

- 外部単管養生シート 3面 ブルーシート:建物解体時に、周囲に足場や養生を設置するための費用

- 木造2F分別解体運搬処分:建物を壊し、廃材を処分する費用

- 下屋 撤去運搬処分:下屋を撤去&運搬する費用

※下屋についての詳しい説明は、こちらをご覧ください - 前面ブロック塀1面 撤去運搬処分費用:プレハブを解体・撤去する費用

- 土間 撤去運搬処分:土間を撤去&運搬する費用

※土間についての詳しい説明は、こちらをご覧ください - 植木 撤去運搬処分 根・株とも:木を撤去・処分する費用

- 敷石・庭石 撤去運搬処分:石を解体・撤去する費用

- 重機回送運搬経費 往復:解体に使う油圧ショベルなどの重機を運ぶための費用

【事例3】30坪台 鉄骨造2階建て

お見積結果

- 重機解体

- 手解体

| 工事住所 | 栃木県宇都宮市 |

|---|---|

| 建物種類 | 鉄骨造住宅 |

| 坪数 | 36.36坪 |

| 階層 | 2階建 |

解体費用総合計:1,500,000円(税抜)建物価格:944,320円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| S造2F建家屋解体工事 内装解体工事費 | 120.2 | ㎡ | 3,000 | 360,600 |

| S造2F建家屋解体工事 躯体解体工事費 | 120.2 | ㎡ | 3,500 | 420,700 |

| S造2F建家屋解体工事 基礎解体工事費 | 74.1 | ㎡ | 2,200 | 163,020 |

| 付帯工事 門扉撤去工事 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |

| 付帯工事 植栽撤去工事 | 32.0 | ㎡ | 8,500 | 272,000 |

| 付帯工事 スチール物置撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |

| 仮設工事 養生費 | 172.8 | ㎡ | 900 | 155,520 |

| 仮設工事 重機回送費 | 1.0 | 台 | 50,000 | 50,000 |

| 仮設工事 一般諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |

| 仮設工事 調整 | 1.0 | - | -6,840 | -6,840 |

| 総合計金額: 1,500,000円(税抜) | ||||

【解説】

- S造2F家屋解体工事 内装解体工事費:建物の内装を壊し、廃材を処分する費用

- S造2F家屋解体工事 躯体解体工事費:建物全体を支えている骨組みを壊し、廃材を処分する費用

- S造2F家屋解体工事 基礎解体工事費:建物と地面のつなぎ部分に当たる基礎を壊し、廃材を処分する費用

- 付帯工事 門扉撤去工事:門に設置てある扉を解体・撤去する費用

- 付帯工事 植栽撤去工事:木を解体・撤去する費用

- 付帯工事 スチール物置撤去工事:物置を解体・撤去する費用

- 仮設工事 養生費:建物解体時に、周囲に足場や養生を設置するための費用

- 仮設工事 重機回送費:解体に使う油圧ショベルなどの重機を運ぶための費用

- 仮設工事 一般諸経費:書類手続きや事務手続きの費用

【事例4】40坪台 木造2階建て

お見積結果

- 重機解体

- 手解体

| 工事住所 | 神奈川県藤沢市 |

|---|---|

| 建物種類 | 木造住宅 |

| 坪数 | 42.89坪 |

| 階層 | 2階建 |

解体費用総合計:2,891,360円(税抜)建物価格:1,286,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 木造建築物解体工事費 | 42.89 | 坪 | 30,000 | 1,286,700 |

| 木造建築物解体工事 発生材処分運搬費 | 141.8 | ㎥ | 4,000 | 567,200 |

| 養生費 | 311.5 | ㎥ | 800 | 249,200 |

| 屋内外残置物摘み込み運搬処分費 | 1.0 | 式 | 400,000 | 400,000 |

| 樹木バッコン処分運搬費 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |

| 井戸撤去処分費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |

| 重機搬入費 | 1.0 | 台 | 50,000 | 50,000 |

| 水道代 | 1.0 | - | -3,100 | -3,100 |

| 手数料 6% | 1.0 | - | 171,360 | 171,360 |

| 総合計金額: 2,891,360円(税抜) | ||||

【解説】

- 飛散防止養生シート:建物解体時に、周囲に足場や養生を設置するための費用

- 内外部廃材撤去工事 家電を含む:建物の外や中にある残置物(廃材)を処分する費用

- 内装材廃材撤去工事 圧縮板・クロスなど:床、壁、天井などを解体・撤去する費用

- スレート手降ろし工事 飛散性:アスベストが含まれているスレートを解体・撤去する費用

- 軽量鉄骨造倉庫解体工事:倉庫を解体・撤去する費用

- 同上土間・基礎撤去工事:倉庫の土間・基礎を解体・撤去する費用

- 車庫解体工事:車庫を解体・撤去する費用

- アルミポート撤去工事:アルミで作られたカーポートを解体・撤去する費用

- 樹木撤去工事:木を撤去・処分する費用

- 物置撤去工事:物置を撤去・処分する費用

- 重機回送費:解体に使う油圧ショベルなどの重機を運ぶための費用

- 諸経費・消耗品:書類手続きや事務手続き、解体する際に使う消耗品の費用

【事例5】50坪台 木造2階建て

お見積結果

- 重機解体

- 手解体

| 工事住所 | 秋田県大館市 |

|---|---|

| 建物種類 | 木造住宅 |

| 坪数 | 55.36坪 |

| 階層 | 2階建 |

解体費用総合計:2,180,000円(税抜)建物価格:1,171,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 建物解体工(木造一部2階建) 人力・機械併用解体、積込み | 183.0 | ㎡ | 3,800 | 695,400 |

| 建物解体工(木造一部2階建) 同運搬・処分費用 | 183.0 | ㎡ | 2,600 | 475,800 |

| 立木伐採撤去 直径15cm~70cm 15本 地際伐採 | 1.0 | 式 | 561,200 | 561,200 |

| 建物内外残置物処理費(8㎥積コンテナ) | 7.0 | 個 | 60,000 | 420,000 |

| 重機回送費 | 2.0 | 回 | 18,000 | 36,000 |

| 値引 | 1.0 | - | -8,400 | -8,400 |

| 総合計金額: 2,180,000円(税抜) | ||||

【解説】

- 建物解体工(木造一部2階建) 人力・機械併用解体、積み込み:建物を壊す費用

- 建物解体工(木造一部2階建) 同運搬・処分費用:建物を壊し、出た廃材を運搬処分する費用

- 立木伐採撤去 直径15cm~70cm 15本 地際伐採:木を撤去・処分する費用

- 建物内外残置物処理費(8㎥積コンテナ):家の中や外にある残置物を撤去する費用

- 重機回送費:解体に使う油圧ショベルなどの重機を運ぶための費用

【事例6】60坪台 鉄骨造3階建て

お見積結果

- 重機解体

- 手解体

| 工事住所 | 埼玉県戸田市 |

|---|---|

| 建物種類 | 鉄骨造住宅 |

| 坪数 | 60.0坪 |

| 階層 | 3階建 |

解体費用総合計:5,092,593円(税抜)建物価格:4,742,593円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 防炎シート養生組立費 | 315.0 | ㎡ | 3,500 | 1,102,500 |

| 鉄骨塔屋手壊し | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |

| 鉄骨造3階建解体撤去費 | 60.0 | 坪 | 60,000 | 3,600,000 |

| 残置物撤去費 | 6.0 | ㎥ | 15,000 | 90,000 |

| 花壇撤去費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |

| 浄化槽撤去費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |

| 敷鉄板設置 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |

| 届出申請 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |

| 単価調整 | 1.0 | 式 | -39,907 | -39,907 |

| 総合計金額: 5,092,593円(税抜) | ||||

【解説】

- 防炎シート養生組立費:建物解体時に、周囲に足場や養生を設置するための費用

- 鉄骨塔屋手壊し:塔屋を撤去・処分する費用

※陶屋とは、屋上に作られた建物(機械室、階段室、設備質などとして利用される) - 鉄骨造3階建解体撤去費:建物を壊し、廃材を処分する費用

- 残置物撤去費:残置物を処分する費用

- 浄化槽撤去費:浄化槽を処分する費用

- 敷鉄板設置:人や工事車両が安全に通行するためや、地面を傷付けないようにするために敷く鉄板を設置する費用

家の解体費用の内訳

解体の見積りは、いくつかの要素で構成されています。

この章では、見積りの内訳について説明していきます。

解体費用の内訳は、主に5つに分類されます。

- 建物取壊費用(30%~40%)

- 廃棄物処理費用(30%~40%)

- 諸費用(20%~30%)

- 解体工事会社(解体業者)の利益(10%~20%)

- 付帯工事費用(+α)

建物取壊費用(30%~40%)

家を取り壊すために必要な費用が「建物取壊費用」となります。

主にかかる費用としては以下のとおりです。

- 家を解体するための足場や防音・防じんシート

- 重機が通るための敷き鉄板

- 敷地を囲う仮囲いゲート

- 解体作業員たちが使用する仮設トイレ

- 解体作業員たちの人件費

- 重機使用料

廃棄物処理費用(30%~40%)

家を解体すると、木材や屋根の瓦、基礎のコンクリートなど、多くの廃棄物が発生します。一般的な二階建ての木造住宅(約30坪)を解体すると、4トントラックで5〜10台分の産業廃棄物が出ることがあります。しかし、これらは家庭ごみのように一般のごみ処理場に持ち込むことはできません。

産業廃棄物は、建設リサイクル法に基づいて分別・再資源化することが法律で定められており、適切な処理には相応の費用がかかります(参考:環境省|リサイクル法の概要)。

残念ながら、一部の悪質な解体業者は、山に投棄したり空き地に埋めたりすることもあります。解体費用が異常に安い業者には十分注意しましょう。

諸費用(20%~30%)

諸経費は一般的に以下のような費用が含まれています。

- 各種書類の作成・申請費用(建設リサイクル法・道路使用許可など)

- 近隣へのあいさつ費用(粗品・人件費など)

- 借地料(重機などの駐車スペースなど)

解体工事会社(解体業者)の利益(10%~20%)

ボランティアではないので利益をしっかりと確保した上で、解体の見積り書を作ります。

とはいえ、他の業種の粗利率からみてもそこまで大きく儲かる業種ではありません。

業種別の粗利率

- 製造業 = 22.3%

- 卸売業 = 11.8%

- 小売業 = 27.6%

- 建設業 = 17.7%

- 飲食業 = 56.8%

※粗利(売上総利益) = 売上高 - 売上原価(参考:経済産業省|売上利益率)

付帯工事費用(+α)

「建物以外のすべての工事費用」が付帯工事費用になります。

そのため下記のようなものがあると、費用が高くなります。

- 残置物が多く残っている

- ブロック塀の有無

- 庭に樹木や石がある

- 井戸がある

残置物の量、ブロック塀の高さ・長さ、樹木の本数によって金額が変動するため、実際に解体費用の見積りを依頼しないと、付帯工事の費用を把握することは難しいです。

家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント

ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。

家の解体費用に関する補助金制度

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

- 老朽危険家屋解体工事補助金

- 危険廃屋解体撤去補助金

- 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう

家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。

家の解体費用補助についてはこちら

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。

家具・家電・などの粗大ごみは、

- 自身でリサイクルセンターに持っていく

- 自治体に回収してもらう

日用品や骨董品などは、

- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする

- 不燃ごみとして出す

等の方法があります。

自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。

必ず相見積もりを取ろう

解体業者に見積もりを依頼する際は、必ず相見積もりを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体工事会社(解体業者)は、お客様から「契約をしたいです」と言われた順に解体のスケジュールを抑えていきます。そのため「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他のお客様のスケジュールによっては、金額が高くなる・解体の依頼ができないという事が起きます。

もし解体の期限に余裕がある場合は、工期を2か月程度設定し、「解体工事会社の手が空いているときに工事を行ってもらえますか?その分、少し割引してもらえませんか?」と値引き交渉をすることが可能です。

※一般的に、一軒家の解体には約2週間かかります。

特定の日にちまでに終わらせたいという場合は、お客様の都合に合わせたスケジュールを組む必要がありますが、工期を2か月や3か月と長めに取ることで、「○○市で工事があるから、そのついでに一緒に作業しよう」と他の工事と組み合わせてスケジュールを自由に調整できるためです。

解体工事の流れ・よくある質問

ここでは、解体工事の流れやよく質問される内容をまとめました。

解体工事の流れ

- 各種届出

- 解体の事前準備

- 外構の解体

- 屋根や内装の解体

- 基礎を含む建物本体の解体

- 整地・清掃

- 建物滅失登記

詳しい説明については、こちらから

よくある質問

住宅の解体工事を自分で行うことは、物理的・法律的に可能でしょうか?

家を更地にして売却する場合のメリットとデメリット

戸建ての売却にあたって解体を検討する場合、解体せずに売却するのと、家を解体して更地にするのとではどちらがよいのでしょうか。

ここでは、解体して更地にしてから売却するケースについて、メリットとデメリットをお伝えするとともに、どんなケースで解体するのがおすすめなのかご紹介していきます。

家を解体して更地にしてから売却するメリット

家を解体して更地にしてから売却するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

- 土地の状況をイメージしやすいため、高値で売りやすい

- 買主が見つかりやすい

それぞれ見ていきましょう。

土地の状況をイメージしやすいため、高値で売りやすい

土地の状況をイメージしやすいため、「この土地の形なら~」「この土地の広さなら~」と住宅を建てるときイメージがしやすいため、建物付きで売却するより高く売却できる可能性があります。

買主が見つかりやすい

買主側に解体費用がかからないため、土地を購入後、買主がその土地を自由に使えます。そのため更地の状態で売却したほうが需要が高くなります。

日本においてはまだまだ中古より新築の方が人気が高く、とくに戸建てであれば新築住宅を建てたいと思っている人をターゲットにした方が売却しやすくなります。

家を解体して更地にしてから売却するデメリット

一方、家を解体して更地にしてから売却する場合、以下のようなデメリットがあります。

- 固定資産税が高くなる

- 解体費用がかかる

それぞれ見ていきましょう。

固定資産税が高くなる

建物を先に解体してしまうと、固定資産税や都市計画税が高くなってしまう可能性があります。土地の上に建物が乗っていると、面積ごとに以下のような軽減措置を受けられる特例があります。

| 200㎡以下の部分 | 200㎡超の部分 | |

|---|---|---|

| 固定資産税 | 1/6 | 1/3 |

| 都市計画税 | 1/3 | 2/3 |

この特例は空き家であっても適用を受けられますが、建物を解体してしまうと適用対象から

固定資産税の詳しい説明についてはこちらから

とくに、建物を解体したとしても必ず土地を売却できるとは限らず、売却活動が長期化した場合、その負担額が大きくなってしまうでしょう。

ただ、建物部分の固定資産税は、建物を解体することで発生しなくなります。

また市区町村によって建物がある状態でも、更地にしても固定資産税が変わらない可能性があります。

そのため解体する前に、固定資産税課に行き、税金がどれくらい変わるのか確認したほうがよいでしょう。

解体費用がかかる

建物を解体すると、その解体費用を負担しなければなりません。

しかし、「解体費用に○○円かかるから、土地の売却価格を○○円にしてほしい」と買主との交渉ができます。

詳しくはこちらで説明していますので、よければご参考ください。

古い家が建っている土地の売却を検討していますが、そのままで売るか壊してから売るか迷っています。

家を更地にしてから売却した方がよいケースとは

以上を踏まえて、家を更地にしてから売却したほうがよいケースとしては、以下のようなケースが考えられます。

- 土地の売却が活発な地域

- できるだけ早く土地を売却したいケース

- 建物付きでも更地の状態でも税金が変わらないケース

メリットとデメリットを比較しながら総合的に判断するとよいでしょう。

解体費用地域平均相場をシミュレーション

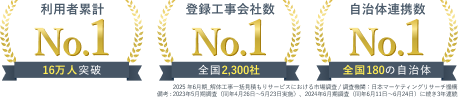

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。

解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】地域の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

まとめ

解体費用は、家の構造や素材、建物の状態、立地条件などによって大きく変わります。

そのため、正確な空き家の解体費用が知りたい場合は、実際に解体工事会社(解体業者)へ見積もりを依頼することをおすすめします!

また見積もりの際に何に使われている費用なのかを業者としっかり確認し、最適な業者を選ぶ際の判断材料にしましょう。

解体費用は年々上昇傾向にあり、今年より来年、来年より再来年と先延ばしすればするほど解体費用が高くなってしまいます。「いつか解体したいな」と考えている方は、一度見積りを取得し、その見積りを元に資金計画や家族と話してみてもいいかもしれません。